„Ein Punkt. Ein entscheidender Punkt, der dein Selbstvertrauen stärken oder brechen und so den gesamten Matchverlauf prägen kann.“

Vielleicht ist das Faszinierendste und zugleich Einschüchterndste am Tennis, dass es, sobald du den Court betrittst, nur auf dich ankommt. Kein anderer Einzelsport fordert dich körperlich und technisch so sehr. Und trotzdem sagen jene, die ihn spielen, dass „den Ball fühlen“ absolut entscheidend ist.

Du kannst dein Training bis ins kleinste Detail planen, um in Topform anzukommen. Du kannst deinen Gegner so penibel studieren, dass du beim Aufwärmaufschlag bereits ahnst, welchen Winkel er wählt … doch all das verpufft, wenn du in der Hitze des carpe diem mit gewissen Unwägbarkeiten nicht klarkommst.

Um dein bestes Tennis zu spielen, damit deine Vorbereitung Früchte trägt, musst du dich von allem lösen – sogar von dir selbst. Von dem üppigen Abendessen am Vorabend, dem unruhigen Schlaf, den Schulterschmerzen, die dich seit Tagen warnen und die du zu betäuben versuchst, indem du deinen gesamten Körper in die Bewegung packst, um bei der Vorhand keinen stechenden Schmerz zu provozieren.

Jeder Gedanke, selbst der absurdeste, kann einen perfekten Plan durchkreuzen. Nicht nur davor. Vor allem mittendrin.

Die Beziehung, die ein Spieler zum Ball aufbaut, ist ein ständiger Dialog. Ein emotionales Tauziehen, so schwankend, dass wir in einem einzigen Match mehrere Versionen desselben Spielers erleben können. Versionen, die selbst vor dem ATP-Ranking nicht Halt machen – sie können weit darunter oder hoch darüber liegen. So volatil ist das alles.

Aus dem mäßigen Wimbledon von 2004 (mit Kirsten Dunst und Paul Bettany) stammt gleich zu Beginn einer seiner wenigen gelungenen Momente, denn er formuliert eine dieser seltenen Wahrheiten, die es uns erlauben, Profisport bis zu einem gewissen Grad zu romantisieren.

Genau diese Verbindung mit dem Ball, so unberechenbar sensibel, beschert uns flüchtige Wunder wie Loïs Boisson bei diesem letzten Roland Garros. Sie schmiedet eine Bindung bei jedem Schlag, die ihre Chancen multipliziert – dank jenes unerklärlichen Gefühls der Sicherheit, das dem Schlag vorausgeht.

Zurück zum Basketball

Im Basketball unterliegt dieses Gefühl eigenen Regeln. Man spielt zu fünft statt allein, was die Last verteilt. Doch wenn der Ball beim falschen Spieler und/oder im falschen Moment landet, rächt sich das (die Gefahr von Hierarchien).

Gleichzeitig gibt es kein Werkzeug zwischen Athlet und Ball. Keine Schläger, keine Handschuhe, kein Lenkrad. Haut gegen Leder. Volle Kontrolle – und die verletzliche Seite, die damit einhergeht.

1997: das Ende von Game 1

Zum zweiten Mal in dieser Artikelreihe blicken wir auf die Finals 1997 zurück. Aber heute gehen wir noch etwas weiter zurück. Game 5 war noch in weiter Ferne. Wir springen zum Auftakt.

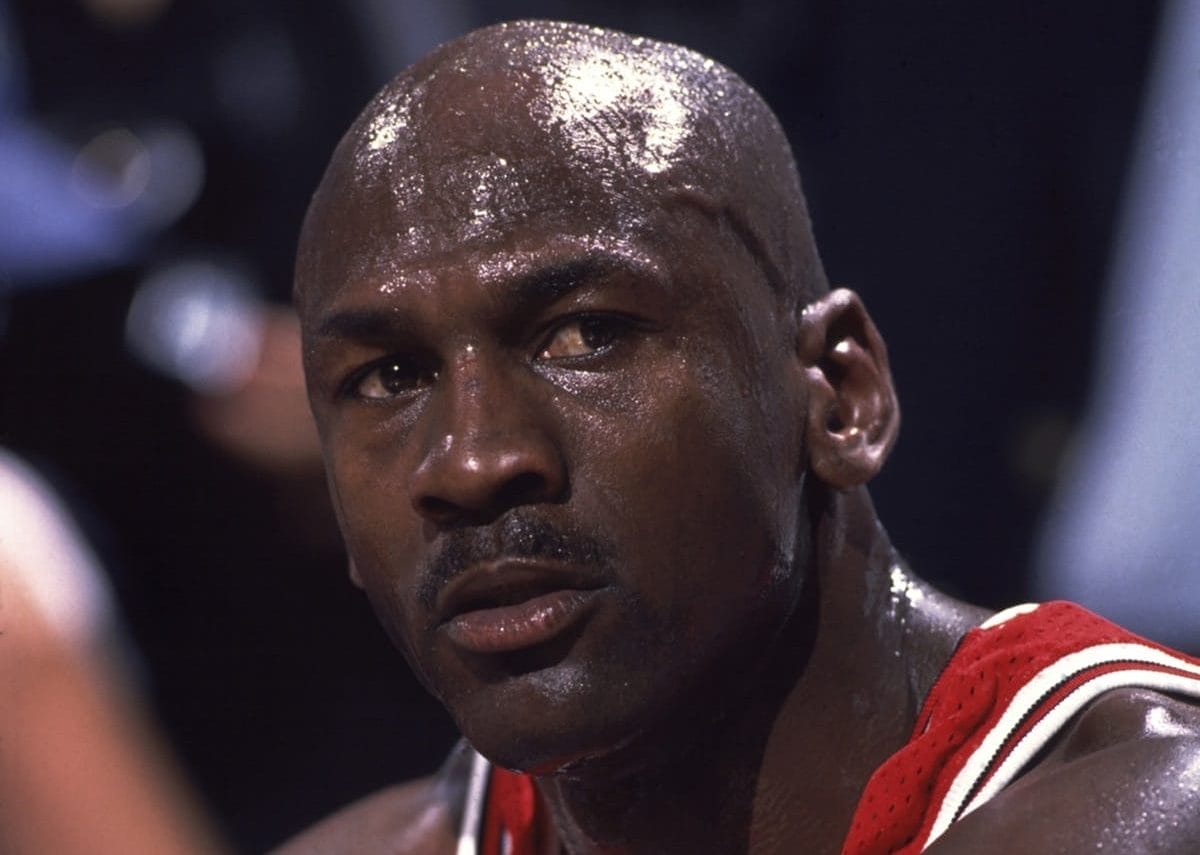

Es war der zweite Finaleinzug in Folge für die Bulls um Pippen und Jordan, und der erste von zwei in Serie für die Jazz um Stockton und Malone.

Utahs Power Forward ging mit einer doppelten Portion Selbstvertrauen in diese Finals. Mit dem Team stand Malone zwar oft in den Playoffs, aber nie zuvor in den Finals. Individuell galt er für viele als bester Vierer der Liga, doch hatte er nie den MVP gewonnen (immer hinter Jordan).

In jenem Jahr – auch dank genereller Wahlmüdigkeit – erfüllte er sich endlich beides.

Das Vorher war also erledigt, es zählte nur noch das Währenddessen.

Nicht jeder ist Robert Horry

Aus einer aufschlussreichen (wenn auch begrenzten) Analyse, die die Playoffs von 2003 bis 2005 betrachtete, wissen wir: In bestimmten Clutch-Situationen (unter zwei Minuten Restzeit, maximal drei Punkte Differenz) sanken die Freiwurfquoten von 77,6 % auf 64,2 %. Ein Einbruch von 13,6 %.

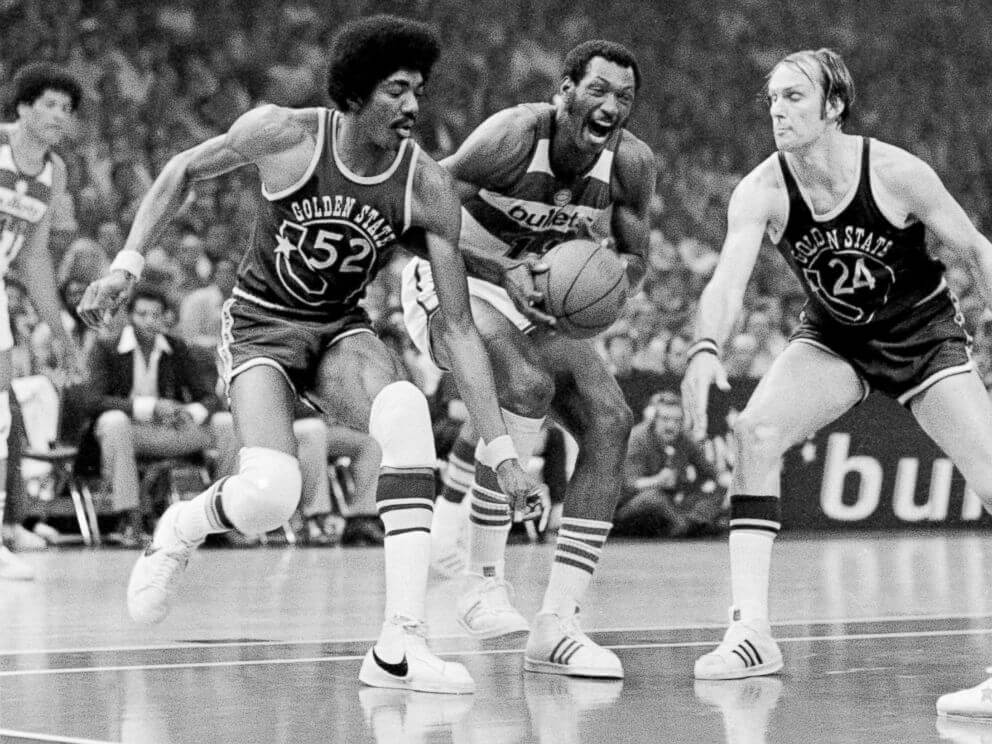

Karl Malone traf in seiner langen Karriere 74,2 % von der Freiwurflinie in der Regular Season und 73,6 % in 193 Playoff-Partien. In der Postseason 1997 ging er pro Spiel etwa zehnmal an die Linie. Im Schnitt verwandelte er 7,2 davon – also eine Quote von 72 %.

Malone hatte nur einen Spitznamen, so markant, dass selbst Andrés Montes ihn nicht umtaufte. Er stammt aus Malones College-Zeit bei Louisiana Tech: The Mailman, weil er so zuverlässig ablieferte – bei Punkten und Rebounds, wie ein Briefträger, der stets pünktlich zustellt.

Die Last eines Moments

In jenen Finals, die trotz fehlendem Game 7 als eine der engsten Serien aller Zeiten in Erinnerung bleiben (vier der sechs Spiele wurden mit weniger als fünf Punkten Unterschied entschieden), roch jeder Clutch-Wurf nach Golden Goal.

Die Bulls nahmen sich die ersten beiden Duelle, doch die Jazz glichen später zum 2:2 aus, bevor das vielzitierte Game 5 anstand. Malone hatte buchstäblich die Chance in seinen Händen, das zu verhindern.

82:82, weniger als zehn Sekunden auf der Uhr. Clutch in Reinform, und die Nummer 32 durfte zweimal an die Linie.

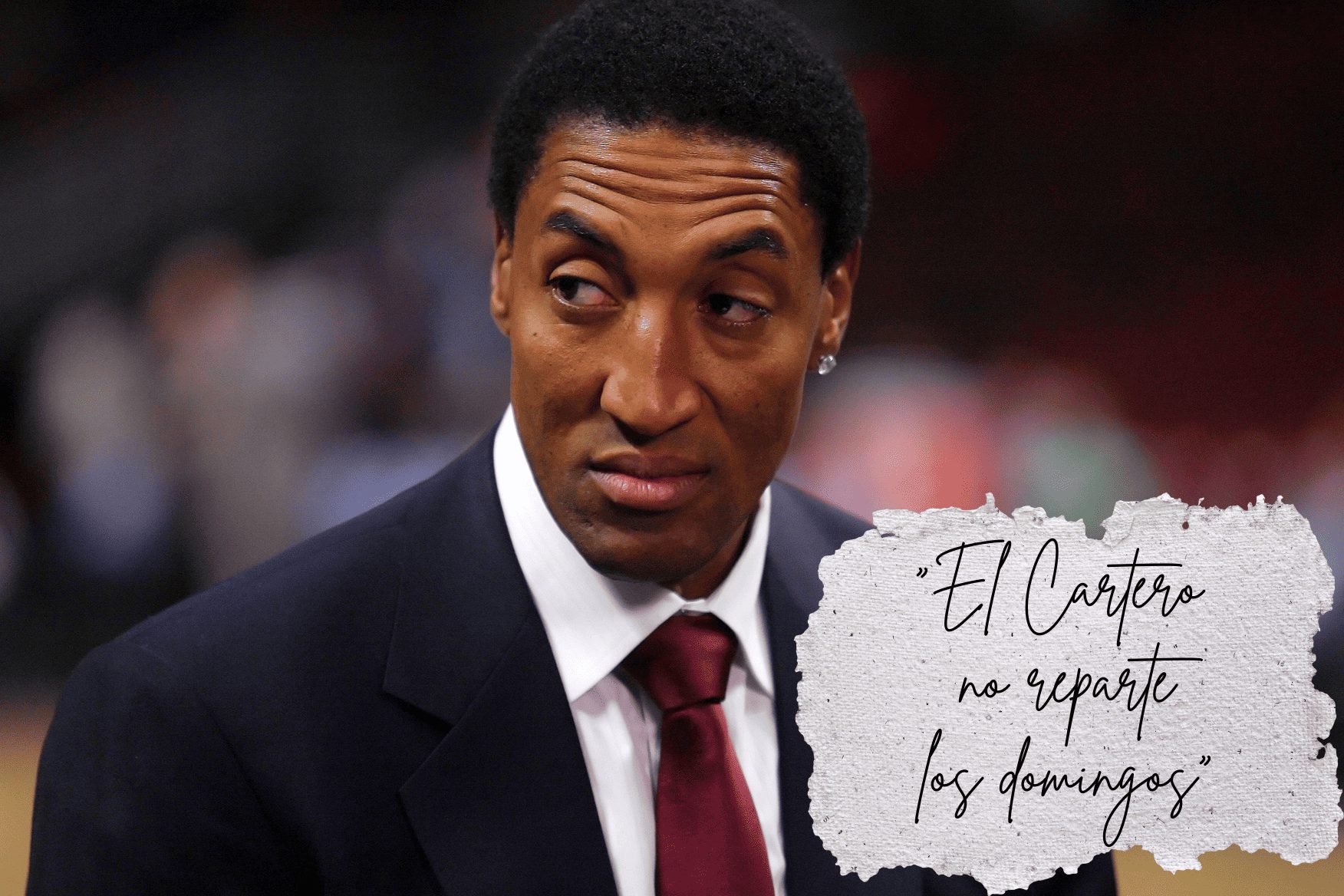

Pippen: Der Gedanke setzt sich fest

Dann kam einer der berühmtesten (und vielleicht einflussreichsten) Trash-Talk-Momente überhaupt. Scottie Pippen trat zu Karl und raunte ihm zu: „The Mailman delivers nicht an Sonntagen.“

Und ja, der 1. Juni 1997 war in den USA ein Sonntag.

Malone verschoss beide Freiwürfe. Verlängerung? Fehlanzeige.

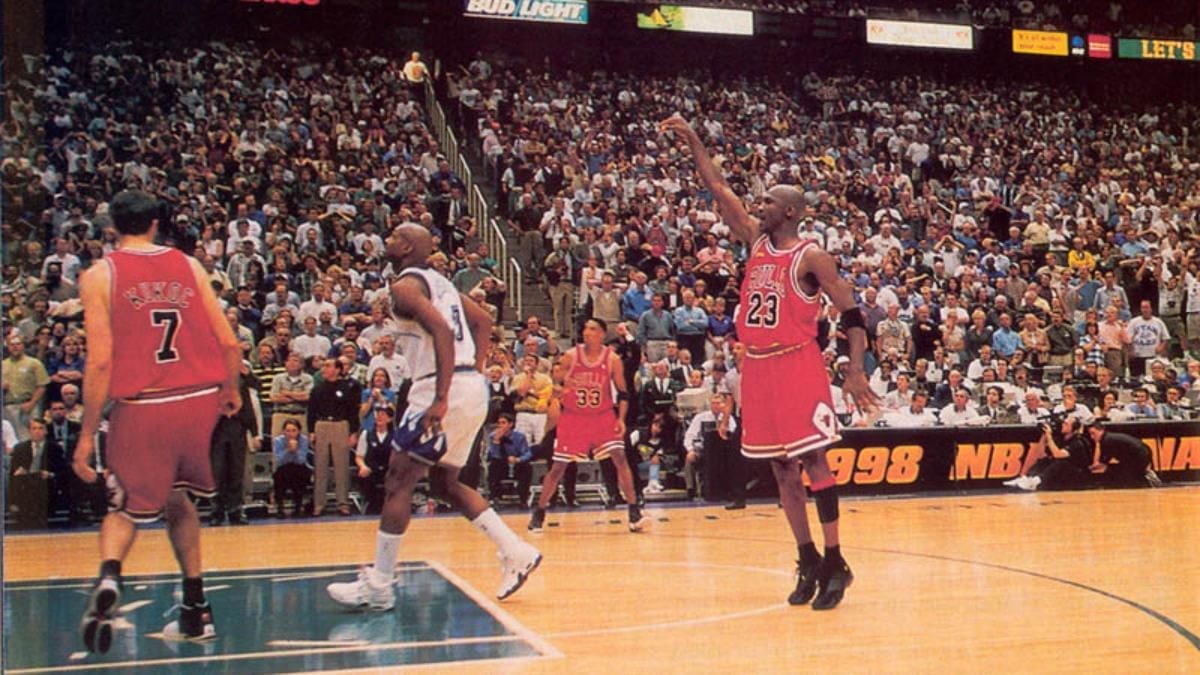

Auf der anderen Seite, schon in Lauerstellung und den Braten riechend: Michael … natürlich gedeckt von Byron Russell.

(Cover-Foto von Dennis Wierzbicki-Imagn Images)